Contents

「D2Cブランドでは、実店舗の展開も考えたほうがいいの?」

「実店舗を運営しているD2Cブランドが知りたい」

このようにお考えではありませんか。D2Cでは、オンラインだけでなく実店舗を活用しているブランドは少なくありません。

本記事は、下記についてまとめました。

<本記事でわかること>

|

D2Cブランドで実店舗の運営を考えているのであれば、ぜひ最後までお読みください。なお、D2CとはDirect To Consumerの略で、顧客と直接やりとりをするビジネスモデルです。

D2Cの意味やメリット・デメリットについては、「D2Cの意味とは?メリット・デメリットから5つの成功のコツまで完全ガイド」をご覧ください。

もし、生活者の最新トレンドをD2Cブランドに取り入れるなら、AIレポートサービス「タグボイス」がおすすめです。

タグボイスは、Instagramの投稿からテキスト・ハッシュタグ・画像をAIが分析し、生活者の目線でトレンドをレポート化します。

興味があれば、まずは以下から詳細をご覧ください。

D2Cブランドに実店舗の出店が有効な4つの理由

D2CブランドはECサイトを中心に販売するビジネスモデルですが、実店舗の出店も有効です。

<D2Cブランドに実店舗の出店が有効な4つの理由>

|

それぞれの理由を見ていきましょう。

1.実店舗ならではの顧客体験を提供できるから

1つ目の理由は、実店舗ならではの顧客体験を提供できるからです。

ECサイトやSNSを積極的に運営してもファンは作れますが、実店舗で実際に体験してもらうほうが熱狂的なファンになりやすいです。

オンラインと実店舗では、顧客に伝えられる情報の質が違います。

| 販売チャネル | 伝えられる手法や内容 |

|---|---|

| オンライン | ・テキスト ・画像 ・動画 |

| 実店舗 | ・店構え ・インテリア ・匂い ・空気感 など |

実店舗ではオンラインで伝えられるものに加えて、雰囲気や匂いなど目に見えない情報も共有できます。

このように店作りの段階からブランドの世界観をアピールすると、より顧客にブランドの持つ魅力を訴求可能です。

したがって、より熱狂的なファンを作るためにも、実店舗の出店は有効と言えます。

2.顧客とリアルにコミュニケーションをとれるから

顧客とリアルにコミュニケーションをとれることも、理由のひとつです。

直接コミュニケーションをとることで、顧客の反応をみながら消費説明やブランドの世界観を伝えられます。

もちろんオンラインでも動画配信やSNSで、顧客とリアルタイムのコミュニケーションは可能です。

しかし、動画配信やテキストは、時間や文字数などの制限を受けることがあります。

また、不特定多数に発信するより、一人ひとりとコミュニケーションをしたほうが相手に寄り添ったやりとりができます。

したがって、顧客の心に刺さる内容を伝えやすくなる実店舗でのコミュニケーションが注目されているのです。

3.商品に触れてもらえるから

3つ目の理由は、顧客が商品に直接触れられるからです。購入前に試してもらうことで、購入へのハードルを下げられます。

たとえば、実店舗では、

- 試食

- 試着

- 試用

などのサービスを提供できます。

もちろん、実店舗の運営スタイルはさまざまですが、ほとんどの場合は商品を手に取れるはずです。

直接商品を手に取って確かめられれば、安心して購入できます。したがって、商品に触れてもらえる実店舗の出店が重要です。

4.利用客によるSNSでの口コミ拡散を狙えるから

利用客によるSNSでの口コミ拡散を狙えることもポイントのひとつです。利用客の投稿は信頼されやすく、集客につながる可能性があります。

うまくいけば

- 実店舗で質の高い顧客体験を得る

- ECサイトで定期的に購入する

という流れができるかもしれません。

店舗づくりやスタッフの対応の質は問われますが、利用客の口コミは集客に影響しやすいので実店舗の出店は有効です。

実店舗を出店するD2Cブランドの事例5選

実店舗を出店しているD2Cブランドはいくつかありますが、本記事では5つの事例を紹介します。

<実店舗を出店するD2Cブランドの事例>

|

それぞれどのようなブランドで、どのように実店舗を運営しているのか確認しましょう。

1.Minimal- Bean to Bar Chocolate -(食品)

Minimal(ミニマル)は、2014年にスタートした株式会社βaceが運営するチョコレート専門店です。D2Cブランドとして、カカオ豆の仕入れから製造・販売まですべて自社で管理しています。

商品と顧客をつなぐ販売チャネルは、ECサイトと直営店です。

直営店は、Minimal富ヶ谷本店とMinimal The Vaking代々木上原の2店舗です。実店舗ならではの顧客体感として、試食をしてから購入するチョコレートを選べます。

また、テイクアウトだけではなくイートインも可能です。

📣更なる挑戦に向け、スタッフ募集中!

— Minimal(ミニマル) (@Minimal_tokyo) October 10, 2021

バリスタやパン職人、老舗パティスリー出身やソムリエの資格を持つスタッフ、元ミュージシャンなど!さまざまな経歴のスタッフがいます。

ものづくり、チョコレートが好きな方、ご応募お待ちしています。

募集中の職種▶︎ https://t.co/JckUoY1RZx pic.twitter.com/YK3cntbvd9

SNSと実店舗の運用を組み合わせることで、下記の流れを構築しています。SNSと実店舗の

<SNSと実店舗の>

|

なお、Minimal富ヶ谷本店での体験レポートもまとめているので、実際の店舗の様子を参考にしたい場合はご覧ください。

2.FABRIC TOKYO(アパレル)

FABRIC TOKYO(ファブリックトウキョウ)は、株式会社FABRIC TOKYOが運営するオーダースーツのD2Cブランドです。

「自分らしさをかたちにする」ことへの挑戦を掲げ、高品質でデザイン性の高いオーダースーツを低価格で販売しています。

/

— FABRIC TOKYO | オーダースーツ (@fabric_tokyo) September 10, 2021

FABRIC TOKYO 池袋店

移転リニューアルオープンのお知らせ📣

\

本日より池袋店は #池袋パルコ 本館6階に

移転リニューアルオープン致しました🎉

皆さまのご来店、心よりお待ちしております。

▼ご予約はこちらhttps://t.co/vTL8NXy2St pic.twitter.com/3yFeo8cT0k

オーダースーツを作るために必要な採寸を実店舗で行っています。FABRIC TOKYOの実店舗ではスーツの販売はしていません。

採寸をはじめとするスーツ選びのヒアリングがメインです。具体的には、

- 会員登録

- ヒアリング

- 採寸

- ゲージ服の試着

- 生地選び

- ディテール選び

を実施します。

採寸したデータはFABRIC TOKYOのクラウドに保管されるので、2回目以降の注文はネットから簡単にできます。

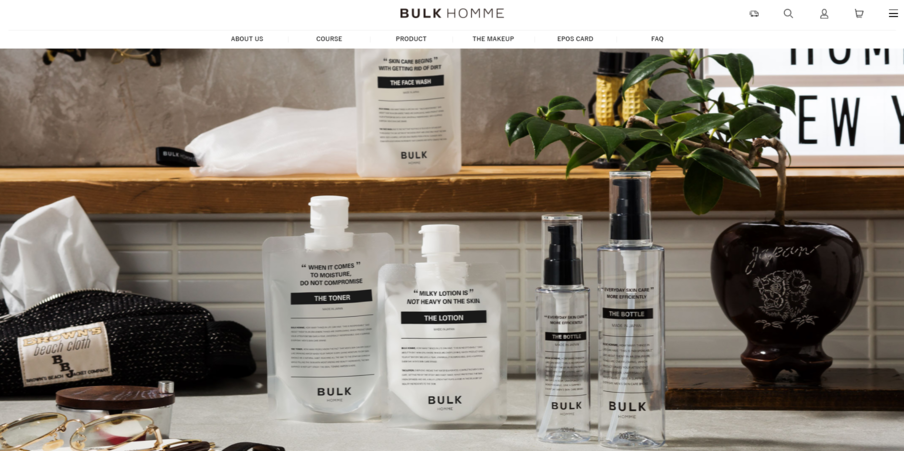

3.BULK HOMME(コスメ)

BULK HOMME(バルクオム)は、株式会社バルクオムが運営するメンズスキンケアのD2Cブランドです。

メンズスキンケアというジャンルのパイオニア的存在で、体験型ショップも出店しています。

BULK HOMMEは基本的に直営店を持たず、さまざまな小売店へ商品を卸しています。

男性の肌について妥協せずに研究開発をしているため、質の高さと話題性から爆発的なヒットを生み出しました。

4.Her lip to(アパレル)

アパレルブランドのHer lip to(ハーリップトゥ)は、株式会社Mama&Sonが運営するD2Cブランドです。タレントの小嶋陽菜さんがプロデュースしたファッションブランドとして話題になりました。

「今着たい服」をテーマに制作販売しています。

本日はPrivate Salon “From Autumn to Winter”のPRESS DAYでした💐

— Her lip to (@Herlipto_info) October 8, 2021

一足先に会場の雰囲気をみなさまにご紹介いたします。

イベントにて発売する新作アイテムも後ほどお知らせしますので、お楽しみに💫#Herlipto pic.twitter.com/OMH0sDVjkp

Her lip toは決まった店舗を構えず、東京や大阪などの百貨店に不定期で期間限定ショップをオープンしています。

限定ショップには小嶋陽菜さん本人が来店することもあり、ファンとの交流を大切にしているブランドです。

5.The Crafted GINZA(アパレル・コスメ)

The Crafted GINZAは、複数のD2Cブランドが期間限定で店舗を構えるプロジェクトです。銀座にある遊休不動産を活用し、第一期として8つのD2Cブランドが出店しました。

ショールームのキーワードは「Craftsmanship(職人の技能や気質)」です。

ブランドに関わる作り手・クリエイターやユーザーをマッチングする場として、営業を開始しています。

アパレルや家具が中心で、次のクールにどんなD2Cブランドが出店されるのか楽しみです。

実店舗ならではの顧客体験を提供してD2Cブランドのファンを増やそう!

| <本記事のまとめ> D2Cブランドは、下記の4つの理由からECサイトやSNSだけではなく実店舗も活用することがおすすめ。

|

D2Cはオンラインがメインというイメージはありますが、実店舗ならではの利点も多く活用しない手はありません。

実店舗といっても商品を売らないスタイルもあれば、期間限定でオープンするスタイルもあります。

どちらのスタイルも戦略をもって運営すれば、枠組みにとらわれることなくブランドの世界観をダイレクトに顧客へ伝えられます。

顧客に共感してもらえればファンの増加につながるので、D2Cブランドの事業者は実店舗の出店を検討してみてください。

もし、生活者の最新トレンドをD2Cブランドに取り入れるなら、AIレポートサービス「タグボイス」がおすすめです。

タグボイスは、Instagramの投稿からテキスト・ハッシュタグ・画像をAIが分析し、生活者の目線でトレンドをレポート化します。

興味があれば、まずは以下から詳細をご覧ください。

また、TwitterなどのSNS運用時にどういった内容の投稿をすればいいの?同意売った数字をチェックすればいいの?どういったキャンペーンを打てばいいの?という質問をよくいただきます。

それに応える形でSP-DX.magのSNSアカウント運用ノウハウを資料にまとめましたのでご興味があればご覧になってください。資料は無料なので、ぜひ以下から気軽にダウンロードしてみてください。

この記事に関するタグ